Тамара Николаевна Безпалова-Михалёва родилпась в Санкт-Петербурге 10 марта 1912 года (по новому стилю). В семье она была третьим ребёнком. У отца--Николая Михайловича Дикушина ещё до революции не сложились отношения с её матерью Клавдией Ильиничной Безпаловой, поэтому воспитывала младшую дочь Тамару мать. А дочь всю последующую жизнь нехорошо отзывалась об отце и даже распустила среди родственников легенду, что якобы не он её настоящей отец, а некий студент, дворянского происхождения, снимавший комнату в квартире её матери. Легенды развеиваются, когда сравниваешь фото. По происхождению мать Тамары Николаевны имела, очевидно, вепсские корни, так как приезжала к родственникам на Алёховщину (Лодейнопольский район) и свободно разговаривала с ними на местном финно-угорском наречии. Также родственники матери жили на Охте и по преданию предков были краснодеревцами. В семье старшей дочери Тамары Николаевной сохранился резной столик из красного дерева, будто бы сделанный руками этих родственников. Будучи доброй и незлобливой женщиной, Клавдия Ильинична баловала дочь, в силу скромных возможностей простой и небогатой женщины, не устанавливая строгих рамок в воспитании дочери и спокойно относясь к её прямо сказать аристократическим увлечениям, как-то занятия в яхт-клубе, плавание, езда на мотоцикле, занятие теннисом, в более позднее время пробы в кино. Эти занятия были несерьёзными увлечениями молодой и привлекательной девушки, которая познавала мир и тянулась к знакомству с интересными людьми, пробовала себя в разных областях и развлечениях, будучи импульсивным энергичным человеком. Эта черта увлечённости многим проскальзывала до последних лет жизни и не мешало главному профессии фарфориста, наоборот, придавая сюжетам её произведений новый колорит. В детстве Тамара Николаевна перенесла тяжёлую операцию по трепанации черепа в районе уха и чудом осталась жива, учитывая развитие медицины тех лет. Врачи сказали матери, предупреждая о возможном летальном исходе: «Мы не Боги, спасти не можем», возможно, это стало одной из причин особо трепетного отношения матери к дочери. В детстве семья Безпаловых (по новой орфографии БеСпаловых) в составе матери и двух дочерей часто снимала дачу в Лесном, в Озерках, в Парголово 1. Старший брат рано вырвался из семьи и завёл свою, у него родился сын Олег, жили они в Чудово, поэтому Тамара больше общалась со старшей Сестрой Ниной, бывшей ей ближе по возрасту. Надо заметить важный факт, что отец Тамары Николаевны был выслан в первые годы советской власти, у него был отнят дом, в котором он проживал в Петергофе, поэтому вся семья приняла решение поменять фамилию на фамилию матери. Потомки не знают, кем был по профессии Николай Михайлович Дикушин, однако, открыв справочник «Весь Петербург» за разные годы начала ХХ века можно прочитать, что он был членом и чуть ли не председателем пожарного общества. После окончания бывшей Стоюнинской гимназии в 1922 г (одноклассником был композитор Никита Богословский) Тамара поступила в Ленинградский-художественно-промышленный техникум, находившийся во дворе Академии художеств, где и стала осваивать профессию художника-фарфориста и успешно закончила его в 1931 г, получив специальность художника-проектировщика. Живопись в техникуме преподавал Зарубин В. И., скульптуру—Лишев В. В., основы архитектуры—Щуко Б. В., керамические дисциплины вела Досс-Шарикова Е. Н.

В молодые годы Тамара Николаевна была очень привлекательной внешне и нравилась многим мужчинам, она рассказывала, что нравилась одному оперному певцу, который впоследствии стал очень известным баритоном и что он предлагал ей замужество. В те же годы Тамара Николаевна прошла пробы на киностудии «Украинфильм» (сохранились фото с проб) и ей предложили сниматься, однако юная Тамара выбрала учёбу по причине того, что ей профессия актрисы помешала бы заниматься рисованием. Возможно, какую то роль в этом выборе сыграла её мать.

С юности Тамару Безпалову влекло море, как стало возможным, она объездила все юга, а в 30-е гг, уже работая на фарфоровом заводе, и будучи замужем, поступала в институт водного транспорта, желая стать капитаном, однако, завалила точные науки, в которых была не сильна. С юности она много читала (очень любила сказки разных народов мира) и делала попытки сочинять стихи, в некоторых присутствовала вода—море, озёра.

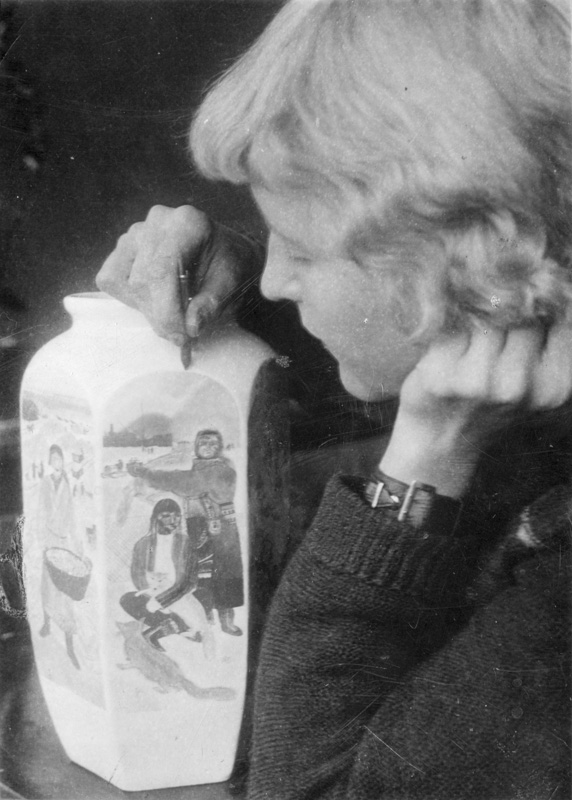

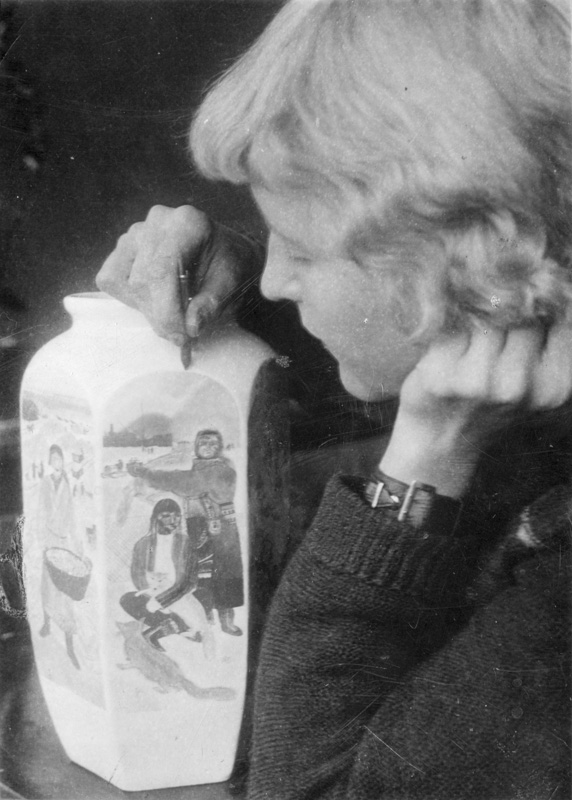

По приглашению главного художника Государственного Фарфорового завода архитектора И. Г. Михайлова в 1931-1932 гг. Тамара Безпалова работала художником в живописном цехе завода, с 1932 по 1975 гг. художником в художественной лаборатории. Первые вазы «Мингрелия» и «Абхазия», выполненные Т. Н. Безпаловой на заводе, советская делегация, возглавляемая К. Е. Ворошиловым, подарила правительству Афганистана. В 1936-1937 гг. принимала участие в оформлении фасада Химкинского вокзала, в оформлении станций Московского метро.

В 30-е годы по доносу арестовали и посадили «без права переписки» брата Василия (очевидно, расстреляли, так как он не вернулся). История была тёмной, родственники обвиняли жену, что якобы она на него донесла, что он рассказал какой то анекдот про тов. Сталина. Это наложило отпечаток на характер будущего художника, она никогда не вступала в партию, и всю жизнь боялась, за мужа, который имел дворянские корни, за детей. Возможно, факт неприсутствия в рядах КПСС, а также сложный своенравный характер, не дал ей возможности получить звание Заслуженного художника, хоть её уже поздравили с присвоением. На тот момент она уже побывала главным художником фарфорового завода, была кавалером ордена «Знак почёта» и пр.

Во время Великой Отечественной войны художник Безпалова-Михалёва по настоянию своей умной свекрови, пианистки и революционерки Надежды Леонидовны Михалёвой, ушла с завода и летом устроилась работать воспитателем в детдом, что находился в пос. Токсово на ул Буланова. Она потом очень жалела, что не могла работать на заводе, где оставалась работать из художников Яцкевич. Также, вместе с другими художниками Тамара Николаевна участвовала в оформлении «красных уголков», аэродромных клубов ближайших воинских частей. Муж—Борис Николаевич Михалёв во время блокады имел бронь и работал на заводе Лимонной кислоты, откуда выносил пряники для дочери Зои в обуви под пяткой. Тесть в то время был инженером фабрик-прачечных, а потом работал на фабрике Крупской. Однако все голодали: дочь опухала от голода, умерла мать. В дальнейшей жизни Блокада сильно подействовала на состояние здоровья и дочери Зои и на заболевание костей Тамары Николаевны, которая ненавидела немцев всю оставшуюся жизнь. Во время блокады участвовала в нескольких выставках, проводившихся в здании Союза Художников. В 1943 г. Выполнила фарфоровый пласт «Партизаны», пласт «Куликовская битва» («Битва Пересвета с Челубеем»), Вазы «Ленинград в блокаде» и «Кировцы уходят на фронт». В 1947 г. В. А. Серов пригласил Т. Н. Безпалову в Академию художеств для организации и работы в эксперементальной керамической мастерской с работой на заводе. В 1954 г. Исполняла обязанности главного художника ЛФЗ, но вскоре отказалась от этой должности, так как административные обязанности трудно совмещались с творчеством.

Тамара Николаевну как любили, так и не любили, но в тоже время уважали. Она много работала для массового производства, несмотря на то, что это могло идти в ущерб творчеству и выполнению заказных многодельных работ. Она могла недовольствоваться тем, что другие художники мало работают для завода, для массовки, могла в узком кругу недовольствоваться тем, что некоторые художники мало работают своими руками и нарисовав маленькую почеркушку, отдают работу на исполнение модельщику, скульптору, мастеру росписи. Всё это могло сказываться на общем непростом фоне взаимоотношений в коллективе. Однако её ценили, знали её возможности и достижения, будущий академик, выпускница ЛВХПУ им. В. И. Мухиной Н. Славина считала её своим учителем и так и подписала ей альбом со своими работами, как учителю.

Интересен тот факт, что, будучи занятой на заводе, Тамара Николаевна всё время вела домашнее хозяйство, готовила, занималась собаководством, строила дачу, растила двух дочерей (со старшей Зоей, довоенной, помогала её мать, умершая в блокаду) и всё успевала. Конечно в творческих вещах в 40-е, в 1950-е годы был некоторый спад, однако в 1930-е, и начиная с 1960-х годов у неё появляется больше времени для создания многодельных заказных вещей. В 1970-е работы стали более графичными, рисунок пером стал неотъемлемой частью её росписи фарфора и даже стал некоторым творческим почерком художника, вместе с использованием объёмных (как капельки) красок, которые она называла финифтью, с их помощью она рисовала некоторые виды цветов. Образы живой природы—бабочки, птицы, звери, цветы прошли красной нитью сквозь многие работы. На склоне лет Тамара Николаевна терзала своих дочерей и внуков тем, что она продаст своё имущество и отдаст его в фонд помощи брошенным животным или в общество охраны природы.

За годы работы на ЛФЗ Т. Н. Безпалова-Михалёва создала большое количество образцов для массового и серийного выпуска, а также уникальных произведений. Участница выставок с 1931 г. Член СХ СССР с 1941 г.

Произведения: сервизы: «Совхоз» (1932), «Кировск» (1935), «Ковры» (1934), «Хибиногорск» (1933), «Цветущая ветвь» (1950), «Глянцевая веточка» (1951), сервиз «Кара-Кум» (1937), «Плоды леса» (1951), «Герб Советского Союза» (1951), ваза «ГОЭЛРО» (1969), СЕРВИЗЫ: «Дивы дивные» (1967), «Мороз» (1967), «Совхоз в Ленинградской области» (1966), «Русское кружево» (1970), «Доброе утро» (1971), «Золотой век» (1973), самоварный набор «Добро пожаловать» (1975).

Награды: Серебряная медаль на Парижской выставке 1937 г.; орден «Знак Почёта» 1944 г.; медали: «За оборону Ленинграда» 1944 г., «За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.»; 30 лет Победы в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.» Многократно награждалась почётными грамотами и дипломами.

Персональные выставки: Елагиноостровский дворец-музей, 1973 г., без каталога; выставочные залы ЛОСХ, выставка «Природа и фарфор», 1988 г., без каталога.

Работы находятся в Государственном Эрмитаже, в Государственном Русском музее, ВДНПИ, ГИМ, ГМК «Кусково», ГМИСПб, а также в музеях Сергиева Посада, Перми, Серпухова, Пензы, Астрахани и т. д., во многих частных собраниях.

Из детей Тамары Николаевны художником стала младшая дочь Кириена. Она закончила 190-ю школу при Мухинском училище и закончив худграф в Педагогическом институте им. Герцена большую часть жизни занималась станковой керамикой, работая на комбинате Декоративно-прикладного искусства. У Кириены Михалёвой есть работы и в росписи по фарфору, в основном в конце 1960-хх гг , эпизодически в 1970-е гг и под конец жизни, когда она, будучи тяжело больна не смогла заниматься работой с глиной.

Старшая дочь—Зоя Борисовна Иванова художником не стала, так как её с детства из-под палки заставляли рисовать, а она была своенравной и всё старалась делать по-своему, став инженером-конструктором, а потом теплоэнергетиком. Зато династию художников продлил сын Зои—Евгений Иванов, ставший художником-витражистом и реставратором витража.

Тамара Николаевна Безпалова-Михалёва умерла 17 января 1991 года, похоронена на Большеохтинском кладбище, Ирбитская дорожка.

|